AG BEGABTENFÖRDERUNG

Herr Dr. Görlich

Was ist „Begabtenförderung“ überhaupt?

Es geht, wie der Name schon sagt, um die Förderung „Begabter“ – das sind, vereinfacht gesagt, die sehr guten Schülerinnen und Schüler. Traditionell werden dabei die folgenden vier Bereiche unterschieden, um diese Spitzen-Schülerinnen und -Schüler zu fördern:

| Vier Bereiche der Begabtenförderung | |

| 1 Spezialklassen |

2 Beratung |

| 3 Binnendifferenzierung |

4 Zusatz-Angebote |

Es besteht also erstens die Möglichkeit, sogenannte „Spezialklassen“ einzurichten. Das sind Klassen, die ausschließlich aus begabten Schülerinnen und Schülern bestehen; solche Klassen werden hier an der Schule nicht gebildet. Zweitens gibt es die „Beratung“, zum Beispiel mit Blick auf die Frage, ob eine Klasse übersprungen werden kann oder soll. Diesbezüglich helfen vor allem unsere Schulsozialarbeiterinnen Frau Fehse und Frau Paschmann sowie unser Beratungslehrer Herr Martin gerne weiter. Drittens kann natürlich auch während des Schulunterrichts gezielt auf die Spitzen-Schülerinnen und -Schüler eingegangen werden. Dies handhabt jede Lehrerin und jeder Lehrer anders – so können beispielsweise schwierigere Aufgaben ausgegeben werden; man spricht hier von „Binnendifferenzierung“. Und abschließend wären viertens die „Zusatz-Angebote“ zu nennen. Es handelt sich dabei um außerunterrichtliche Veranstaltungen speziell für diese Schülerinnen und Schüler, die über den regulären Unterricht hinausgehen.

Und worum geht es in der AG?

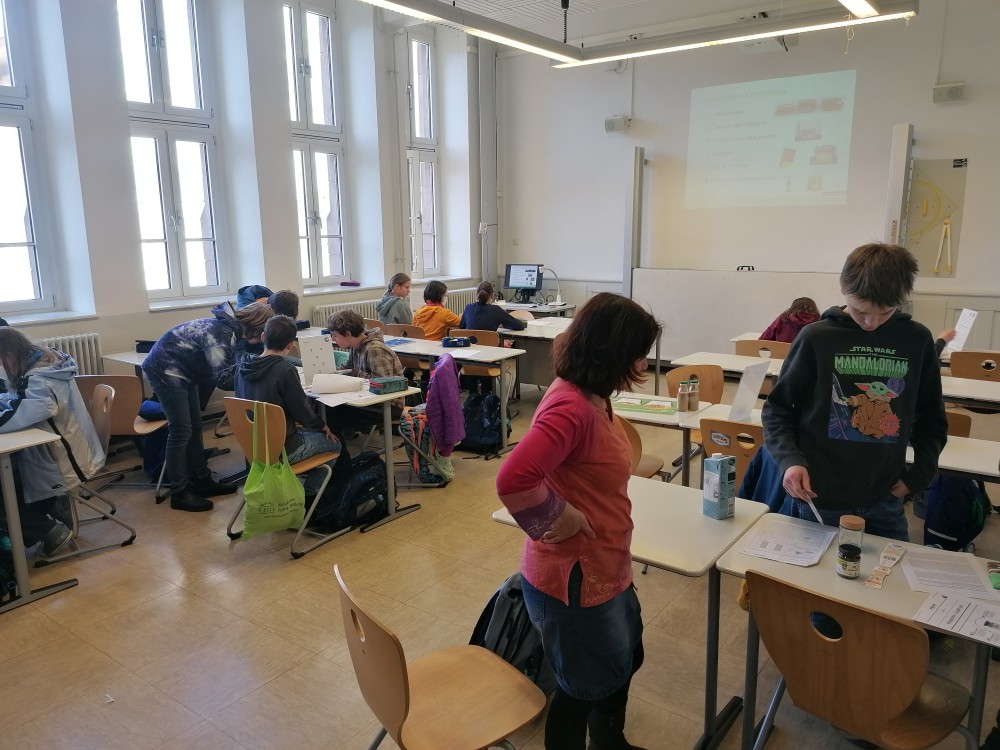

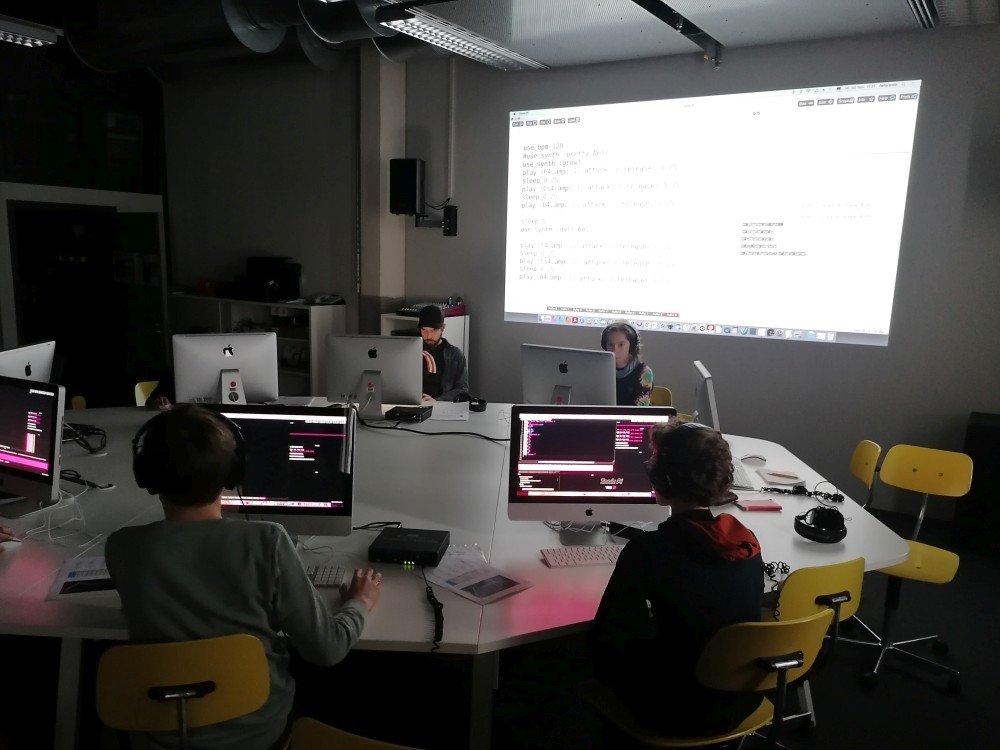

Genau auf solche zusätzlichen (außerunterrichtlichen) Veranstaltungen, viertens also, konzentriert sich die AG. Hier zunächst einige Beispiele: Von der deutschen Sprache ins Englische dolmetschen. Im Labor zentrale Experimente von Physik-Nobelpreisträgern „nachbauen“. Sich mit dem Finanzmarkt und dem Sinn von Kryptowährungen beschäftigen. Mit Hilfe einer Programmiersprache eigene Musikstücke komponieren. Die Geschichte und Entwicklung der Schrift erarbeiten. Ein Rechenzentrum besuchen und sich mit „Cyber-Security“ auseinandersetzen. Sich mit der Konstruktion von Flugzeugen befassen und auf dieser Basis selbst ein kleines Flugzeug bauen. Über Sicherheitspolitik und den Ukraine-Krieg nachdenken. Der „4. Dimension“ in der Mathematik nachgehen ... das sind exemplarisch einige Themen aus bisherigen AG-Veranstaltungen. Die AG ist dabei für die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassen 7-8 sowie 9-10 geöffnet – jeweils im jährlichen Wechsel. Es kommen hier also die besten Schülerinnen und Schüler zusammen, besuchen thematisch breit gefächerte Veranstaltungen, treten mit Experten in Kontakt, arbeiten mit ihnen und in kleinen Gruppen zusammen und dürfen selbst verschiedene Dinge „praktisch“ ausprobieren. Es wird damit ein herausfordernder Erfahrungsraum für die Begabten an unserem Gymnasium geschaffen, der weit über den regulären Unterricht hinausgeht. Alle paar Wochen findet eine Veranstaltung statt und die Veranstaltungen decken über das Schuljahr hinweg den gesamten Fächer-Kanon ab – vom sprachlichen und künstlerisch-musischen über den geistes- und sozialwissenschaftlichen bis hin zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Wer es noch etwas genauer wissen möchte: Unten sind etliche der bisherigen AG-Veranstaltungen aus diesem und den letzten Schuljahren näher beschrieben.

Viel Spaß beim Stöbern und herzliche Grüße,

Patrick Görlich